「道管」と「師管」の比較とポイントです。テストでよく出題されるところですが、あいまいにしている失点につながってしまいます。しっかり覚えて得点源にしたいところです。それでは、中学理科の「道管」と「師管」の比較とポイントです。

道管と師管

葉と道管・師管

葉脈とは、葉の表面に見られるすじのようなもので、根で吸収した水や水に溶けた養分を通す管である道管と、葉でできた養分を通す管である師管が合わさったもの。茎のつくりでは、道管と師管が集まりを維管束(いかんそく)という。葉では、葉脈、茎では、維管束という。

茎と道管・師管

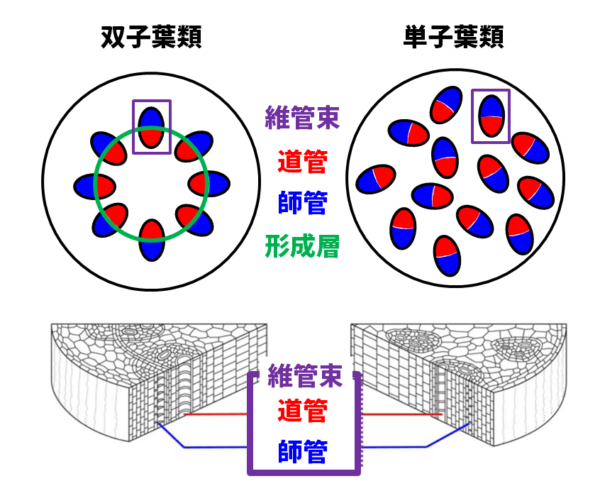

茎は植物を支えるつくりで、茎の内部には、物質の通路である道管と師管があります。単子葉類と双子葉類でこの通路の場所が異なりますので、どの植物の場合、どこが道管で、どこが師管なのかを覚えましょう。

根と道管・師管

根の中心部に位置する。根毛で吸収された土の中の水や水に溶けた養分は、「道管(どうかん)」に入る。道管は根から吸い上げられた水や水に溶けた養分の通り道で、茎や葉の道管につながっている。赤く着色した水にさしておくと、道管が赤色に染色するのはそのためである。

光合成でつくられた養分の通り道を「師管(しかん)」という。光合成でつくられた養分であるデンプンは水に溶けにくい物質なので、師管を通るときは水に溶けやすい糖に変えられて師管の中を移動する。葉の中心部よりやや外側に位置する。

道管の特徴

- 茎の木部に集まっている。

- 水や養分を葉に送る。

- 葉の表側に多い。

道管の移動経路

- 根(表皮)→道管→葉(葉脈)→葉肉の細胞→気孔→水蒸気

師管の特徴

- 茎の師部に集まっている。

- 栄養分(有機物)を根に送る。

- 葉の裏側に多い。(気孔と同じ)

師管の移動経路

- 葉(葉肉細胞の光合成)→デンプン→糖→葉脈→師管→茎の師管→根の師管→貯蔵組織

(問題)道管と師管の練習問題

次の問いに答えなさい。

- 植物の体内にある、根で吸収した水や養分を運ぶ管を何というか。

- 植物の体内にある、葉で作られた栄養分を運ぶ管を何というか。

- 双子葉類の茎の中で、外側にあるのは道管と師管のどちらですか。

- 師管では、葉で作られたデンプンが水に溶けやすい何に変えられて運ばれるか。

- 根の主なはたらきは体を支えること、水や水にとけた何を運ぶことか。

- 根の先端付近に生えている、無数の小さな根を何というか。

- 根毛があることによるメリットを何か。

- 根から吸収した水を運ぶ管を何というか。

- 根から吸収した水を運ぶ管は根の中心部か外側か、どちらにありますか。

- 根から吸収した養分を運ぶ管を何というか。

(解答)道管と師管の練習問題の解答

- 道管

- 師管

- 師管

- 糖

- 養分

- 根毛

- 表面積が大きくなり、効率よく水や養分を吸収できる

- 道管

- 中心部

- 道管(師管とまちがえやすいので注意!師管は葉で作られた栄養分を運ぶための管)

以上が、中1理科「道管と師管」ポイント・練習問題となります。

コメント