中1理科の「甲殻類の特徴」についてまとめています。甲殻類は、水中生活をするものが多く変態して成体になります。そのあたりについて、詳しく記述しています。それでは、中2理科の「甲殻類の特徴」のまとめです。

甲殻類の特徴

エビ・カニの類で、からだは炭酸カルシウムを主成分とする、石灰質のじょうぶな殻でおおわれている。この殻を甲殻と呼ぶ。それで、エビ・カニのなかまを甲殻類と呼ぶのである。ひじょうに種類が多く、そのほとんどが海中で生活している。

エビのなかま

エビのなかまは、日本近海には約400種もいるが、淡水にすむものは十数種である。動植物の死がいやどろの中の微生物などを食べている。

カニのなかま

カニのなかまのほとんどが海にすんでいるが、サワガニだけは淡水にすんでいる。海岸や湿地にすむものは、少しのしめりけがあれば生きていけるものが多く、半陸生活をしている。

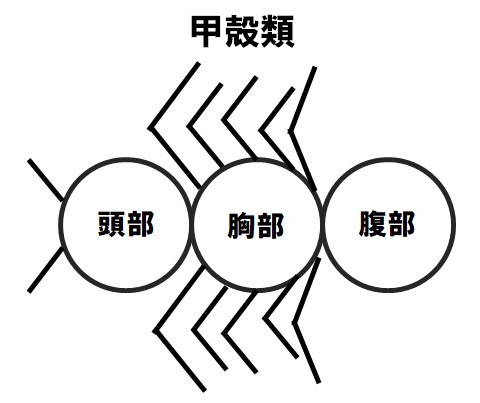

からだの区分と表面のつくり

からだは、頭節部(頭部と胸部が合わさった部分)と調部に分かれている。

頭胸部

大小2対の触角と柄のついた1対の複眼がある。また、5対(10本)のあしがあり、腹部にもあしがある。なお、カニ類の頭胸部にある第1対のあしの先は、大きなはさみになっている。

表面のつくり

からだの表面は、外骨格と呼ばれるじょうぶな殻でおおわれ,からだやあしに節がある。

呼吸

頭胸部のあしのつけ根にある羽状のえらで、水中にとけている酸素をとり入れて呼吸をする。

なかまのふやし方

卵をうんでなかまをふやす。卵の数がひじょうに多く、卵からかえった子は親とちがった形をしている。

以上が、中2理科の「甲殻類の特徴」のまとめとなります。

コメント