中1理科「音の性質・音の速さ・オシロスコープの対策問題」です。特に、オシロスコープや音さ(音叉)は、入試でも、よく出る実験器具の1つで、その実験の様子もあわせて出題されるので、確実に習得していきましょう。

【問題】音の性質・音の速さ・オシロスコープ

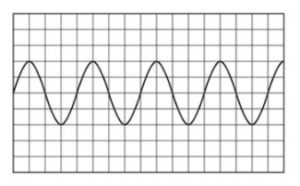

問1 音さの音をコンピュータに入力し、音の大小と高低について調べた。最初に、音さをたたいて鳴らしたところ、コンピュータの画面には、次の図のように表示された。画面の横軸は時間を表し、縦軸は振動の幅を表しているものとして、次の問いに答えなさい。

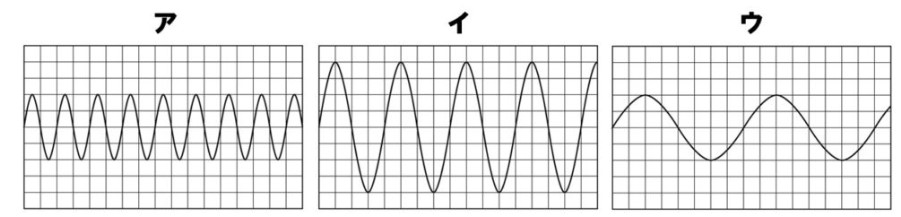

(1)この音さを、最初よりのも大きな音で鳴らしたとはとき、画面にはどのように。表示されるか。次のアからウから選びなさい。

(2)この音さより高い音が出る音さを、最初と同じ大きさの音で鳴らしたとき、画面にはどのように表示されるか。(1)の図のアからウから選びなさい。

(3)この場所では、花火の光が見えてから3秒後に音が聞こえた。この場所は、花火が開いた場所からどのくらいはなれているか。ただし、空気中を音が伝わる速さを340m/sとする。

問2 次の問題について解け。

- 振幅とは、何の幅か。

- 音源の振幅が大きいほど、音はどうなるか。

- 振動数とは、何の回数か。

- 音源の振動数が多いほど、音はどうなるか。

- 振動数の単位は、カタカナで何か。

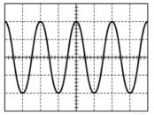

問3 音さから出る音の波形についてオシロスコープを使って調べる実験を行った。下の図は、その結果である。次の問いに答えよ。

オシロスコープ実験結果

※縦軸は、振幅を、横軸は時間を表している。また、横軸の1目盛りは、0.0005秒を表している。

(1)上の図から、1つの波は、何目盛分か答えよ。

(2)上の図から、1秒間に何回振動していることがわかるか答えよ。

(3)音源が1秒間に振動する回数を振動数というが、その単位は何を用いるか答えよ。

(4)別の音さをたたいて音をオシロスコープに表示させたところ、振幅も振動数も結果(上の図)の波形の1/2(2分の1)となった。この別の音さの音の高低、大きさはどのようになったといえるか。簡潔に書け。

問4 太鼓をたたいた場所から校舎までの距離を調べるのに、音の速さを利用した。音の速さは、340m/秒で、太鼓をたたいて音が校舎で反射して戻ってくるまでの時間が0.5秒であった。その結果から、Aさんは、太鼓をたたいた場所から校舎までの距離を(速さ)×(時間)から、340m/秒×0.5=170mとした。これについて、( )に適語を入れなさい。

【解答】音の性質・音の速さ・オシロスコープ

問1

(1)イ

(2)ア

(3)1020m

問2

- 振動

- 音が大きくなる

- 1秒間に振動する回数

- 音が高くなる

- ヘルツ

問3

(1)2

(2)1000

(3)Hz

(4)音は低くなり、かつ小さくなった。

- (2)の解説…(1)より1つの波が2目盛り分なので、0.0005×2=0.001(秒)で1回振動していることになる。よって、1秒間には、0.001(秒):1(回)=1(秒):x(回)より、1000回となる。

問4

太鼓をたたいた場所から校舎を往復

85

コメント