中学公民の「株式会社のしくみと利点」についてまとめています。株式会社は、株式を発行し、広く一般から資金を募ります。そのことにより、株式会社は巨額の資金を集めやすい利点があります。そのあたりについて、詳しく記述しています。

株式会社のしくみ

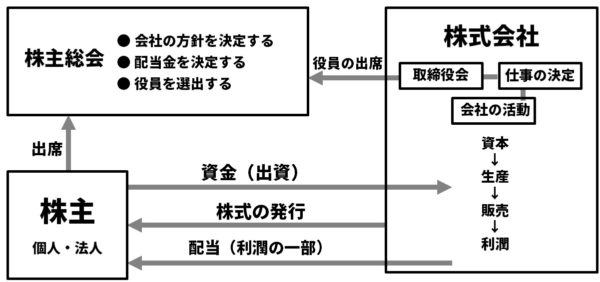

株式会社は、資本金を均等の株式に分けて、それを発行し、広く一般から資金を募る(資本の公募)。出資した人々を総主といい、株主は会社についてのいろいろな権利をもつ。

株主は会社から利潤の配当を受け、株主総会での議決権をもつ。会社に損失が出た場合は、出資額の範囲内で損失を負担する(株主の有限責任)。

株主総会

株主によって組織される会議を株主総会といい、会社の経営方針を決定する最高の議決機関で、取締役などの経営者を選任し、決算の承認などを行う。

株主総会で選ばれ、会社の実際の経営にあたるのが取締役で、取締役で構成される取締役会で、会社の事業全般についての具体的な方針が決められる。

株式会社の利点

株主は、所有する株式をそのときの株価で、証券取引所で自由に売買できる(株式の自由)。

会社の所有者である株主と経営を実際に担当する経営者は、切り離されていることが多い。これを所有(資本)と経営の分離という。

会社法

会社法は、商法や有限会社法などの会社制度に関する法律を一本にまとめた法律。これまでの有限会社の制度が廃止され、株式会社に一本化、新たに合同会社が導入された。2006年5月から施行された。

証券取引所

証券取引所は、株式や債券を売買する場所で、東京・名古屋・福岡・札幌などにある。取引は証券会社を通じて行われる。

企業の集中

資本主義経済の国々においては、企業は利潤を求めて、他の企業と激しく自由競争を行う。激しい自由競争が続く中で、強い企業は弱い企業を合併したりして、しだいに生産の全体を支配するようになっていく。これを企業の集中といい、この傾向は独占へと発展していく。

企業の集中が進む中で、少数の大企業が互いの利益を守るために競争をやめ、協定や合併などによる独占が成立するようになる。

独占の形態

- カルテル(企業連合)…同じ業種の独立した企業どうしが、価格や生産量・販売地域などで協定を結ぶこと。

- トラスト(企業合同)…同じ業種の企業が、その独立性をすてて合併し、新しい巨大企業になること。

- コンツェルン(企業連携)…多くの業種の企業が資本面で結合すること。

各企業は法律上の独立性を保っているが、実質的には持株会社の支配下におかれる。戦前の財閥もコンツェルンの一種とされる。

独占

独占とは、狭い意味では1つの企業が生産や市場を完全に支配することだが、一般には少数の大企業が生産や市場を支配する寡占を含めて独占という。

そのため、独占禁止法を整備。独占禁止法は、独占による弊害をなくし、自由競争を促すための法律。公正取引委員会が運用にあたる。

持株会社

株式を多数所有し、多くの会社(子会社など)を支配下におく会社。第二次世界大戦前の三井や三菱は、代表的な持株会社である。

コメント