入試でも頻出のところです。選挙権、被選挙権、直接請求権など紛らわしいところも多いですので、確実に覚えていきましょう。最後には練習問題もあるので全問正解できるまで繰り返ししましょう。

地方自治とは

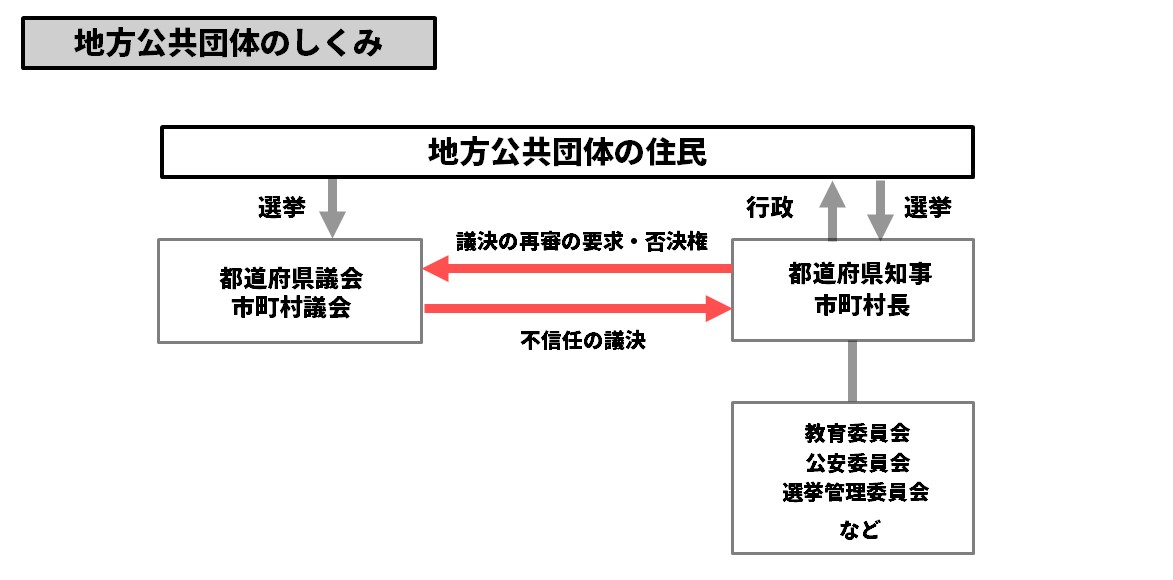

それぞれの地域住民が、自身の意思と責任で地域を運営すること。憲法で保障されています。地方自治は民主政治の原点で「民主主義の学校」とよばれています。地域社会の実情に合った政治を実現することが地方自治 の大きなねらいであり、地方行政に可能な限り住民意思を取り入れるように配慮されている。地方自治を行う都道府県や市(区)町村を地方公共団体(地方自治体)という。地方公共団体には、議決機関としての 地方議会と、執行機関としての首長がある。

憲法は、第8章に地方自治に関する基本原則を定め、地方分権主義を明らかにしている。憲法の定めに基づき、地方自治法は、地方公共団体の組織や運営のほか、直接請求権など住民の権利も定めている。

- 住民自治…住民の意思に基づいて、それぞれの地方の運営を行うこと。住民自治は、住民により、住民のために行われます。

- 地方公共団体(地方自治体)…市(区)町村や都道府県。地域住民の生活に結び付いたさまざまな仕事を行う。(仕事の例)小中学生や図書館、公民館の設置、ごみの収集や上下水道の整備、消防の仕事、産業の振興、福祉など。

地方自治のしくみ

地方公共団体のしくみ

- 地方議会…都道府県議会や市(区)町村議会。

- 条例…地方議会が制定する地方公共団体独自の法。

- 首長…都道府県知事、市(区)町村長。

地方公共団体の仕事

地方自治体は、住民の生活に密着したさまざまな仕事を行っている。そのほか国から委託された仕事もある。

自治事務

- 土木・建設・公園・道路・河川などを整備し、管理する。

- 教育と文化の振興・学校など、教育・文化施設を整備し、管理する。

- 地方公営企業の経営・水道・バス事業などの経営を行う。

- 警察と消防で、犯罪の捜査や災害を防止する活動を行う。

- その他として、産業の振興、ごみやし尿の処理などのほか、公害対策などの推進をはかる。

国から委託された仕事(法定受託事務)

- 国政選挙の事務

- 戸籍・住民登録などの事務

- パスポー トの交付

- 国の指定統計の事務

- 国道の管理

などを行う。

地方分権一括法

2000年4月に施行された地方分権一括法により、地方公共団体の固有事務だった公共事務と行政事務、国の委任事務のうちの団体委任事務は、地方公共団体が自由に処理できる自治事務となり、これまでの機関委任事務は、自治事務と国から委任される法定受託事務、国の直接執行事務に分けられた。この結果、国から委任された仕事の負担が減り、地方公共団体の独自性を発揮して自由に活動できるようになった。

住民の選挙権、被選挙権

| 区分 | 選挙権 | 被選挙権 |

|---|---|---|

| 市(区)町村長 | 20歳以上 | 25歳以上 |

| 都道府県の知事 | 20歳以上 | 30歳以上 |

| 地方議会の議員 | 20歳以上 | 25歳以上 |

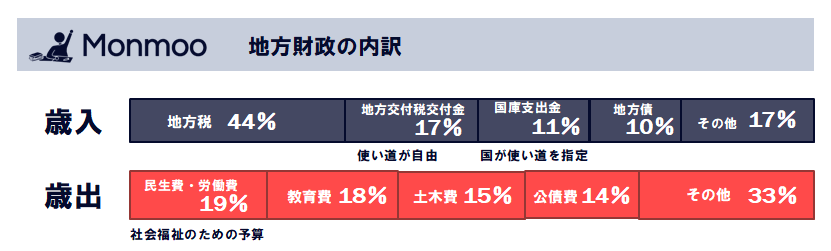

地方財政

財源不足や財政の健全化が課題。国からの補助金や地方債にたよる。

地方財政とは、地方公共団体が営む経済活動のことで、具体的には地方公共団体の歳入(収入)と歳出(支出)をいう。

歳入の種類には、次のようなものがある。

- 地方税…地方公共団体が住民から徴収する税金。道府県税と市(区)町村税がある。

道府県税には、直接税として、道府県民税・事業税など。間接税として、地方消費税など。

市(区)町村税には、直接税として、市(区)町村民税・固定資産税など。間接税として、市(区)町村たばこ税など。 - 地方債…地方公共団体が国の同意を得て公債を発行して行う一種の借金。災害復興や公共施設の建設費などに使用。

国からの支出

国が委託した仕事や地方行政の公平化をはかるために、国庫支出金や地方交付税交付金などが、国から支払われる。

- 国庫支出金…義務教育や公共事業など特定の仕事につ いて、国が使いみちを指定して支出するお金。

- 地方交付税交付金…地方財政の格差を解消するために国が支出するお金。所得税・法人税・酒税などの一定割合を交付する。使いみちは指定されない。

歳出を性質別にみると、地方公務員の給与などにあてられる人件費が最も大きな割合を占める。歳出を目的別にみると、学校教育に必要な教育費、住民の生活扶助などに要する民生費、土木費などが多くなっている。

地方分権

国と地方公共団体を対等に位置づけて、国の仕事や財源を地方に移すこと。地方分権一括法が成立し、地方公共団体が独自の活動が行えるようになった。

- 市町村合併…仕事の効率化、財政の健全化などが背景。

地方自治の課題

地方財政は、かつて「三割自治」といわれていたように。地方税などの自主財源が少なく、国からの国庫支出金や地方交付税交付金、借金である地方債などの依存財源にたよらざるをえないのが現状である。

財政不足の実態

地方公共団体の仕事は年々増えているが、財源不足などで住民に十分なサービスを提供できない地方公共団体も多い。その原因に、地方債の利子支払い、人件費の増加など があげられるが、財政の立て直しのため、地方公共団体は、事業を縮小したり、職員を減らしたりするなどの努力を行っている。

自治体財政健全化法

2007年に自治体財政健全化法を制定し、一定の基準以上に財政状態がよくない地方公共団体に財政健全化計画の策定を義務付けて、自主的な改善努力を促している。また、財政悪化の地方公共団体には、国が監督して立て直しを図ることにした。

従来は、地方公共団体が国の方針に従って政治を行う。 国の下請けの性格が強かったが、1999年に地方分権一括法が成立し、国と地方の上下関係が見直され、機関委任事務 (法律や政令で知事・市(区)町村長に委任された国の仕事) は廃止され、地方公共団体の自主性と裁量が認められた。しかし、財源の問題に手をつけなかったので、国と地方公共団体の間には多くの課題が残されたままである。

地方交付税の付金の役割

地方公共団体には、財源の豊かな団体と乏しい団体とがある。地方交付税交付金は、この財政力の格差を国が調整するために設けられたものである。国は地方公共団体を財政力によって区分し、交付率を調整している。東京都など財源の豊かな団体には交付されていない。

住民参加とは

住民運動は、公害や環境破壊に反対する運動などから起こり、住民の地方自治における政治参加が進んだ。その後、一村一品運動や村おこし運動など、新しい地域づくりへの取り組み、また、オンブズマン制度や情報公開制度、プライバシー保護などの問題を国に先立って進める自治体も多くあった。

- オンブズマン制度…市民の立場に立って行政に対する苦情を処理する制度

住民参加の拡大

- 住民投票…住民全体の意見を明らかにする。

- 情報公開…情報公開制度の整備やオンブズパーソン制度。

- 住民運動の広がり…自治会(町内会・町会)、ボランティア、NPO(非営利組織)の活動など。

国際化の進むなかで、外国人の地方公務員への採用問題、外国人の地方参政権の問題なども地方公共団体が解決しなければならない問題である。

公共事業をめぐっての環境問題への取り組み、高齢化に伴う諸問題などについて、住民やNPO(民間の非営利組織)などと協力していかなければならない。また、東日本大震 災の被災地の復興や火山の噴火などの災害から人々を守るなどの課題もある。

コメント