中学歴史「邪馬台国と大和政権のポイントまとめ」です。学習ポイントは、海外との影響にも配慮しながら、どう国が形成されていったのかが大事です。

邪馬台国

1世紀ごろに小国分立、3世紀初めに卑弥呼が登場します。

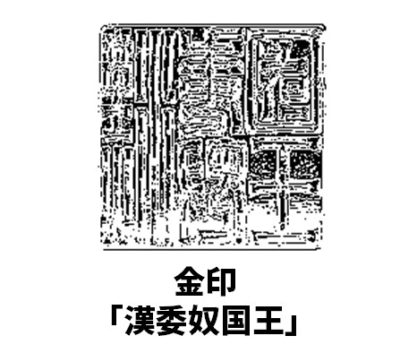

- 奴国…奴国の王が、57年に中国の漢(後漢)に使いを送り、「漢委(倭)奴国王」の金印を授かる。

- 邪馬台国…約30の小国を従えていた。身分のちがいや貧富の差があった。

- 卑弥呼…邪馬台国の女王。239年に中国の魏に使いを送り、金印と「親魏倭王」の称号などが授けられる。

魏志倭人伝

中国の魏の歴史書。3世紀の日本について、邪馬台国などに関する記述が残っている。稲作が広まったことで、貧富の差が生まれて、国々が出現した。

大和政権

3世紀後半、王を中心に近畿地方の有力な豪速によってつくられた政府。

古墳

王・豪族などの権力者がほうむられた大きな墓。

- 前方後円墳…5世紀後半の仁徳天皇の墓といわれる大仙古墳(大阪府)に代表される形の古墳。

- 古墳文化…人・家屋・馬などの形をしたはにわが、古墳の上や周辺に置かれた。

- 大王…5世紀、九州から東北地方南部に支配を広げた大和政権の王は大王とよばれた。

大和政権の支配が広がり、古墳がさかんいつくられた時代を古墳時代という。

古墳文化

5世紀ごろの東アジアでは、中国が南北で国々が対立のし、朝鮮では高句麗、百済、新羅の3国の勢力争いをしていていました。

- 渡来人…朝鮮半島から日本列島に、一族で移住してきた人々。日本に大陸の文化や技術などを伝えた。

- 漢字…儒学(儒教)の書物とともに伝えられた。

- 仏教…6世紀半ばに、朝鮮の百済から伝わる。

- 技術…須恵器(高温のかまで焼く、かたい質の土器)。機織りの技術(絹織物)。農業用にため池をつくる技術が伝わった。

コメント