中2理科「肺のつくりとはたらきのテスト対策問題」です。

【ポイント】中2理科「呼吸器官のポイントまとめ」

【対策問題】ヒトの肺のつくりの定期テスト

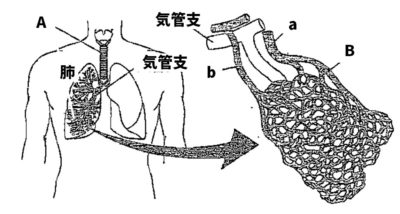

【問1】図は、ヒトの肺のつくりを示している。次の問いに答えなさい。

(1)A、Bの部分を名称を答えなさい。

(2)肺にはBがたくさんある。このことは呼吸するうえで、どのように役立っているか。簡潔に説明しなさい。

(3)Bの周りを取り囲んでいる網状の血管を何というか。

(4)Bに向かう血液aに多く含まれ、Bから全身の細胞に流れる血液bに少ない物質は何か。物質名で答えなさい。

(5)Bから(3)の血管に取り込まれて全身の細胞へ運ばれ、細胞の呼吸で利用される物質は何か。物質名で答えなさい。

【問2】ヒトの肺は小さなふくろが多数集まってできています。次の問いに答えよ。

- 肺の気管支の先にあるうすい膜の小さなふくろを何というか。

- 肺胞のふくろのまわりを網の目のように取り巻く血管を何というか。

- 肺胞から、毛細血管に入る気体は何か。

- 肺胞が集まっているのは、呼吸するうえでつごうよい理由を【面積】【空気】という語句を用いて説明せよ。

【解答】肺のつくりの定期テスト

【問1】

(1)A気管 B肺胞

(2)空気とふれる表面積が大きくなり、酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行える。

(3)毛細血管

(4)二酸化炭素

(5)酸素

【問2】

- 肺胞

- 毛細血管

- 酸素

- 空気にふれる面積が大きくなり、効率よく酸素と二酸化炭素の交換ができるから

コメント