酸素や二酸化炭素の量の変化など、光合成と呼吸による変化については確実におさえておきましょう。

光合成のしくみ

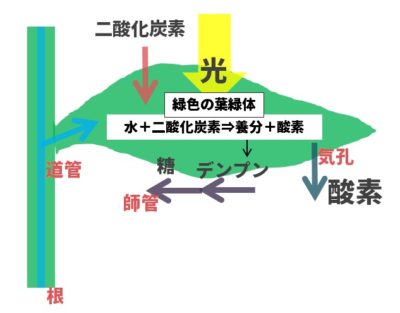

光合成は、光のエネルギーを利用して、葉の気孔から取り入れた二酸化炭素と、根から吸収した水からでんぷんなどの栄養分を合成するはたらきです。酸素が同時に発生します。光合成は、植物の葉などをつくっている細胞中の葉緑体の中で行われます。

光合成のはたらき

デンプンが糖に分解され、糖の形で植物体の各部へは運ばれます。酸素は、葉の表皮にある気孔というあなから体外へ放出されます。

葉線体

葉の組織の細胞を顕微鏡で観察すると、ところどころに緑色をした粒がたくさん見られる。この1つ1つの粒を葉緑体という。葉緑体は、葉緑素(クロロフィル)という緑色をした色素を含む色素体で、このクロロフィルを多く含むため、植物の葉は、ふつう緑色に見える。

葉緑体は、葉ばかりでなく、若い茎など緑色をしている部分の細胞の中にもある。葉の場合にはさく状組織や海綿状組織という部分の細胞の中に含まれている。また、気札をとり囲んでいる孔辺細胞にも葉緑体がある。しかし、葉の表面をおおっている表皮の細胞や葉脈には葉緑体は含まれていない。

➋色素体…植物の細胞に多く含まれる 色をもった粒や色素を形成 することのできる粒のこと。葉緑体のほか、有色体や白色体がある。

葉緑体と光合成

光合成が行われるところ 光合成は葉の葉緑体の中で行われる。日光によく当てたら入りの葉(ふの部分は、白色または黄色で葉緑体がない)を用意し、葉をつみ とる。つみとった葉を熱湯にひたし、エタノールで脱色して、ヨウ素反応を調べてみると、葉の緑色の部分だけが青紫色になる。このことから、葉の葉緑体の中にデンプンがつくられていることがわかる。

葉のふのブブに光が当たっても、ヨウ素反応に変化がないのは、デンプンができていないからである。つまり、光合成には葉緑体が必要だとわかる。

光合成と呼吸

呼吸は、酸素を使って栄養分を分解し、生活活動に必要なエネルギーを取り出すはたらきです。光合成と気体の出入りが逆です。植物の呼吸は、生きた細胞の中で行われる。

ブドウ糖と酸素で、呼吸によってできるものは、二酸化炭素、水、エネルギーとなります。

- 昼夜での違い…昼間は、光合成と呼吸の両方が行われますが、光合成の量>呼吸の量となります。夜は、呼吸のみが行われます。

コメント