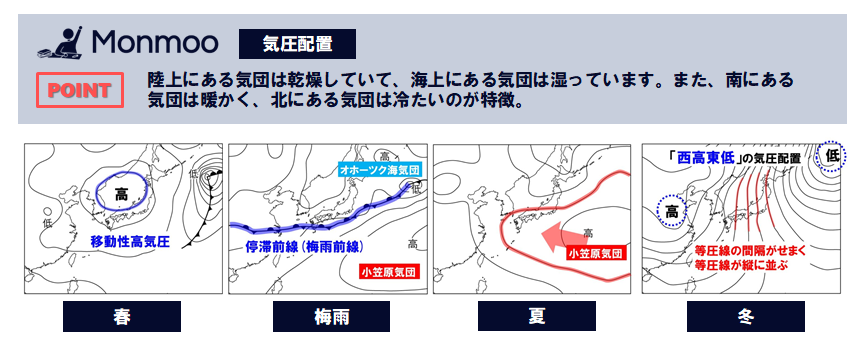

日本の季節ごとの気圧配置図(天気図)のまとめです。日本には、四季があり、その季節ごとに天気図の配置、気圧配置に特徴があります。それについては、入試にもよく出題されますのでおさえておきましょう。それでは、中2理科の日本の季節ごとの気圧配置図(天気図)特徴のまとめです。

気圧配置図(天気図)

冬の気圧配置図

西高東低の気圧配置で、シベリア気団の影響。等圧線がたて型にのび、間隔がせまい。北西からの季節風が吹く。

夏の気圧配置図

南東(南)に大きな高気圧で、小笠原気団の影響。南東からの季節風が吹く。

春の気圧配置図

移動性高気圧が日本上空を 周期的に通過する。このため、周期的に天気が変化する。揚子江気団の影響。

梅雨のとき天気図

梅雨(停滞前線ができる。前線の北側で雨が多い。オホーツク海気団と小笠原気団の影響。

コメント