中3理科「遺伝の規則性と遺伝子のポイント・定期テスト対策問題」です。

【ポイント】遺伝子

カエルの子はカエルになり、アサガオの種子からはアサガオが育つというように、別の種類の子孫がうまれることはない。このように、同じ親からは、同じような子がうまれる。子が親に似ているのは、親のもっている形や性質が、親から子へ伝えられるためであり、それによって種類の特徴が保たれる。

形質

形質は、生物のからだの特徴となる形や性質のこと。からだの形や色、大きさなど目に見えるもののほかに、性質、鳴き声など目に見えないものの特徴をまとめていうときに、形質という。

遺伝と遺伝子

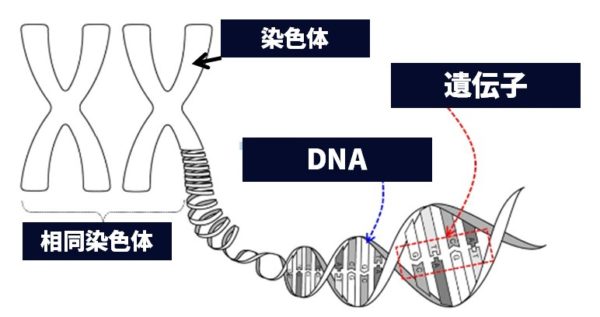

親の形質が子に伝わることを遺伝といい、遺伝する形質を現すもとになるものを遺伝子という。遺伝子は細胞内の染色体に一定の順序で並んでいて、染色体とともに行動する。1つの形質について2つの遺伝子が支配する。遺伝子の実体は、一部の生物をのぞいて、すべてデオキシリボ核酸(DNA)という物質である。それぞれの生物によりDNAの量(長さ)がちがっていると考えられる。子ができるとき、親からの精子や卵などの生殖細胞を通して、この遺伝子が染色体とともに子に伝えられるために 親の形質が子に現れるのである。

有性生殖の特徴

有性生殖では、精子と卵、精細胞と卵細胞の核が合体し、子には雌の親の染色体と雄の親の染色体が両方伝えられるので、子は親とは異なる遺伝子の組み合わせをもつことになる。したがって、同じ親からうまれる子でも、子によって異なる形質が現れることがある。有性生殖の利点は、さまざまな形質を現すので、環境の変化に対応できる子孫をつくることに役立つ。

無性生殖の特徴

無性生殖では、親のからだが2分されたり、からだの一部が分かれたりして子ができるので、子と親の細胞は同じ染色体をもっている。すなわち、子の代の生物はすべて親と同じ遺伝子の組み合わせをもっており、同じ形質を現す。

【ポイント】遺伝子の利用

遺伝子の解析や技術応用が進んでいます。

- クローン

- DNA解析

- DNA鑑定

- 遺伝子組み換え

などがあります。それぞれについて説明します。

クローン

完全に同じ核をもつ生物の集団またはそのような個体。ある個体の核を未受精卵の核に移植してつくる。生まれたクローンは遺伝的に親と完全に同じ形質をもつ。肉牛などに応用されている。

DNA解析

DNAの構成要素の並びを調べることにより、ガンや糖尿病などの病気に関係する遺伝子の異常がわかれば、治療や医薬品開発に役立つと期待される。また、ヒトが知能をもつようになった理由なども研究できる。

DNA鑑定

DNA上のある遺伝子の構成要素が1つだけ違っている場合があり、人によってそれぞれ異なっている。偶然に一致するのは約5兆人に1人の割合であるといわれていて、個人を識別する鑑定の方法として、犯罪捜査や親子の認定などに利用されている。

遺伝子組み換え

有用な遺伝子を大腸菌のDNAに組みこみ、目的の物質を大量につくらせたり、性質の異なる作物(ダイズ, トウモロコシなど)や花をつくったりしている。

【ポイント】遺伝のしくみ

子に現れる形質を説明する法則です。

対立形質

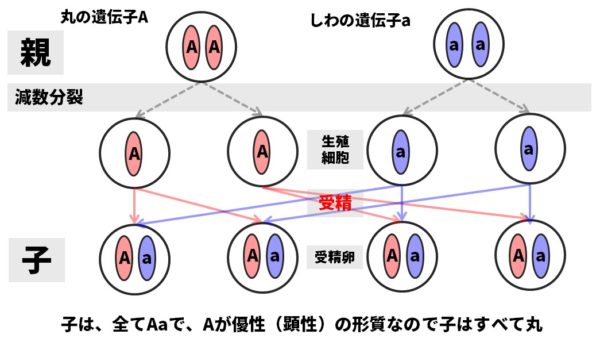

種子の形と一つの形質について、「丸」と「しわ」のように対となる形質のこと。その原因となっている対になる遺伝子を対立遺伝子という。

<例>

- エンドウの種子の形(丸形、しわ形)

- エンドウの草丈の(高、低)

メンデルはエンドウを用いて種子の形、子葉の色など7つの対立形質に着目して遺伝の研究を行った。

純系

有性生殖で親、子、孫と代を重ねたときすべての個体のある形質が同じである場合、その形質の純系と呼ばれる。

優性の法則

対立形質をもつ純系の親同士を掛け合わせた時、その子に親のどちらかの一方の形質だけが現れること。そこに現れる形質を優性の形質、子に現れない形質を劣性の形質という。

<例>

- エンドウで、丸形の純系としわの純系を掛け合わせると種子は全て丸形になる。その場合、丸形が優性であり、しわ形が劣性である。

(注意)「優性・劣性」は、「優れている・劣っている」の意味ではないことに注意。単に「発現する・発現しない」の意味でしかない。

遺伝子型

対立遺伝子は、アルファベットで表す。優性の遺伝子を大文字で、劣性の遺伝子を小文字で表す。遺伝子の組み合わせ(AA、Aa、aaなど)を遺伝子型という。遺伝子型がAAやでAaである時は、Aの形質が現れ、aaであるときは、aの形質が現れる。

減数分裂

減数分裂では、対になる遺伝子は分離する。

分離の法則

減数分裂で、親のもつ一対の遺伝子が分離し、別々の生殖細胞に入ること。

<例>

- エンドウで子葉が黄色の純系と緑色の純系の掛け合わせ。

DNA

遺伝の情報を伝えるのはDNA(デオキシリボ核酸)。

遺伝情報を伝える遺伝子は、染色体上にあるが、この遺伝子の実体は、二重らせん構造をしたDNA(デオキシリボ核酸)である。

遺伝子とは、生物が持つ形質を現すもとになるものです。染色体をつくっているDNAにその情報が記録されています。このDNAに書き記された情報を遺伝子というのです。

わかりやすく例えると、次のようになります。

- 本→染色体

- 本をつくっている紙→DNA

- 本に書かれた情報→遺伝子

コメント