中1理科の「流水のはたらき(浸食・運搬・堆積)」のまとめです。地表面は水からさまざま作用を受けます。そのことについて、詳しく記述しています。それでは、中1理科の「流水のはたらき(浸食・運搬・堆積)」のまとめです。

流水のはたらき

地表に降った雨水は、集まって川となり、やがて海に注ぐ。この間に、川は川底や川岸の岩石をけずったり(浸食作用)、けずった土砂を下に運んだり(運搬作用)、この土砂を川下の海底に積もらせたり(堆積作用)する。地表は、このようなはたらきによってしだいに変化し、長い間には特有な地形をつくるようになる。

流水の侵食作用

流水の侵食作用は、おもに川底と川岸にはたらく。 川の上流には深い合や切り立ったがけが見られるが、このような地形は、流水の侵食作用によってできたものである。侵食作用は、水だけの力よりも、水によって流されるれきや砂が、川底や川岸をこすったり、ぶつかったりする力のほうが大きい。

流水の運搬作用

侵食によってできた岩石の破片(れき・ 砂・粘土など)は、下流に運ばれていく。れきは川底をころがるようにして流されるが、粘土は水とまじって流される。こうして運ばれていく間に、ぶつかりあってしだいに角が取れ、丸みをもってくる。

流水の堆積作用

川底の傾斜の急な上流では、侵食作用が大きくはたらくが、中流・下流にいくにつれて流速が小きくなり、大きなものから順に川底に堆積していく。また、河口まで運ばれた砂や粘土は、河口を中心として海底に堆積する。このため、上流に堆積しているれきは大きくて角ばったも多いが、下流にいくほど小さくなり、丸みをもつようになる。

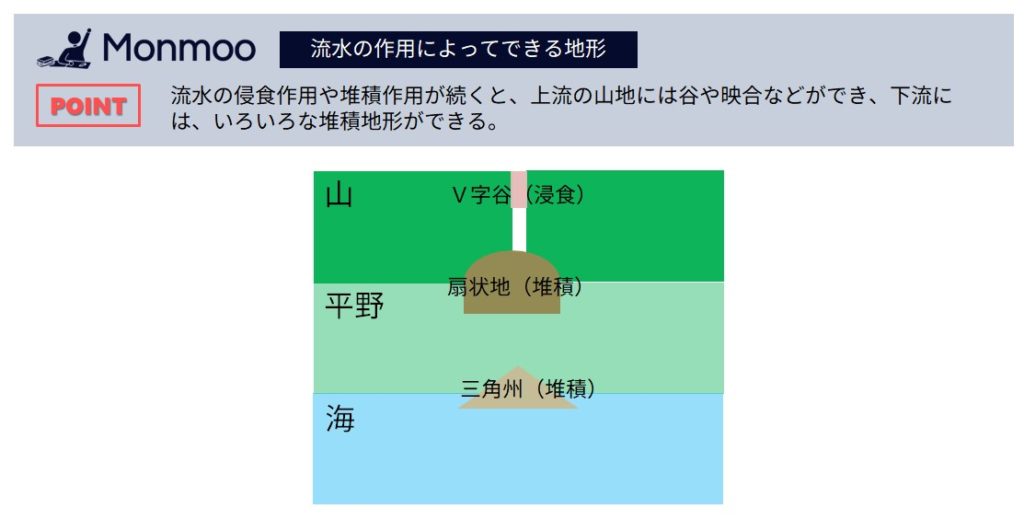

流水の作用によってできる地形

流水の侵食作用や堆積作用が続くと、上流の山地には谷や映合などができ、下流には、いろいろな堆積地形ができる。こうして、川の周囲の地形はしだいに変わっていく。

V字谷

山地を流れる上流の川は、川底の傾斜が急で、流れも速い。 このため川底がおもに侵食され深い谷ができる。このような谷は、一般に断面がV字形となるので、V字谷と呼ぶ。

扇状地

流れがゆるやかになったところに土砂が堆積してできる、扇形の平らな土地。

三角州

デルタともよばれ、土砂が堆積してできる、河口付近にみられる三角形の低い土地。

以上が、中1理科の「流水のはたらき(浸食・運搬・堆積)」のまとめとなります。

コメント