中1理科「火山に関するテスト対策問題」です。

火山に関するテスト対策問題

【問1】火山岩について調べる観察・調査を行った。次の手順と結果を読み、次の問に答えなさい。

- サンプルとした3種類の火山岩A~Cの表面のようすを調べた。

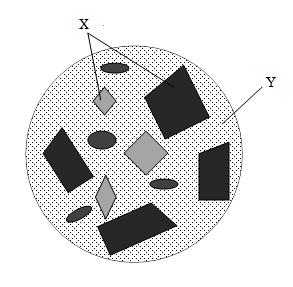

- 1のうち火山岩のうち、火山岩Aの表面のようすを、図のようにスケッチして、つくりをくわしく調べた。

- 火山岩A~Cを、見た目の色合いによって分類した。

<図>

<結果>

- 火山岩Aは、比較的大きな鉱物の結晶であるXが、粒のよく見えない部分であるYの中に散らばったつくりをしていた。

- 見た目の色合いによる分類は、(白っぽい色)B→A→C(黒っぽい色)となった。

(1)自然にある火山岩の表面は凹凸があったり、色がついていたりして、そのつくりが観察しにくい。火山岩のつくりを観察するためのサンプルには、そのつくりが観察しやすいように加工がされている。どのような加工がされているか。簡潔に書け。

(2)火山岩Aのつくりについての文です。(ア)(イ)に適切な語句を入れよ。

(3)図のX,Yができた順序について述べた文として最も適切なものを次の1~4より選べ。

- 地下深くでxができたあとに、地表付近でYができた。

- 地下深くでYができたあとに、地表付近でxができた。

- xとYは、地下深くでほぼ同時にできた。

- xとYは、地表付近でほぼ同時にできた。

(4)火山岩Bをつくっている鉱物の粒についてくわしく調べたところ。その種類と割合は、花こう岩とよばれる深成岩とほぼ同じであることがわかった。このことからわかる火山岩Bの名称として最も適切なものを1~4より選べ。

- 玄武岩

- 流紋岩

- 安山岩

- はんれい岩

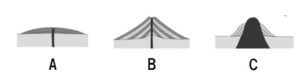

【問2】地球の内部の熱によって岩石がとけるとマグマができ、そのマグマが地表に噴き出し、冷えて固まってできた山を火山という。火山はその形によっていくつかに分類することができる。図のA~Cは、分類した火山の断面の形を、それぞれ模式的に表したものである。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) 図のBと同じような形をしている火山はどれか。次のアからエから選びなさい。

(2) 図のAの火山について、噴火のようすと火山噴出物の色をCの火山と比較した文として、もっとも適当なものを、次のアからエから1つ選びなさい。

ア:Aの火山は、Cの火山と比べ、噴火は激しい場合が多く、火山噴出物の色は白っぽい。

イ:Aの火山は、Cの火山と比べ、噴火は激しい場合が多く、火山噴出物の色は黒っぽい。

ウ:Aの火山は、Cの火山と比べ、噴火はおだやかな場合が多く、火山噴出物の色は白っぽい。

エ:Aの火山は、Cの火山と比べ、噴火はおだやかな場合が多く、火山噴出物の色は黒っぽい。

火山に関するテスト対策問題の解答

【問1】

- 一面がみがいてある

- ア 斑晶/イ 石基

- 1

- 4

【問2】

(1)ア

(2)エ

コメント