中1理科の「節足動物のからだの特徴」についてまとめています。節足動物のなかまには昆虫類・甲殻類・クモ類多足類がいます。そのあたりについて、詳しく記述しています。それでは、中2理科の「節足動物のからだの特徴」のまとめです。

節足動物のからだの特徴

動物のうちで最も種類数の多いなかまで、全世界の動物の3/4以上をしめる。現在までにわかっているものだけでも80万種類ある。現在の地球上では、セキツイ動物とともに、最も栄えている動物ということができる。昆虫類・クモ類・甲殻類・ 多足類(ムカデ類)などに分けられる。

節足動物のからだのつくり

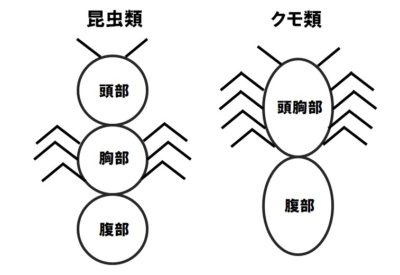

からだはじょうぶな殻(外骨格)で包まれていて、いくつかの節(体節)に分かれている。また、あしもいくつかの節に分かれている。それで、 節足動物と呼ばれるのである。からだは左右対称で、頭部・胸部・腹部の3つの部分、または頭胸部・腹部の2つの部分に区別することができる。

節足動物のからだのしくみ

からだの中のしくみもよく発達している。神経系・循環系・消化系・呼吸系・排出系など、全部そろっている。しかし、それらのつくりは、セキツイ動物とはまったく異な っている。

神経系

神経系は、からだの各節に中心があるなわばしごのようなつくりであり、心臓も管状である。血管の端は開いていて、血液は直接細胞にふれるようになっている。

コメント