中3理科「浮力の定期テスト対策問題」です。

【ポイント】中学理科「浮力のポイントまとめ」

【問題】浮力の定期テスト対策問題

問1

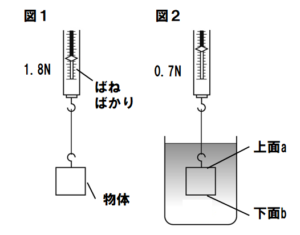

図1のように、物体をばね 図1ばかりにつるしたところ、ばねばかりは、1.8Nを示した。次に、図2のように、この物体を水中に完全に沈めたところ、ばねばかりは、0.7Nを示した。次の問いに答えなさい。

(1) 図1の物体を空気中から水中に少しずつ沈めていくとき、物体にはたらく浮力の大きさはどのようになっていくか答えなさい。

(2) 図2の物体にはたらく水圧は、上面a、下面bのどちらが大きいか答えなさい。

(3) 図2のとき、物体にはたらく浮力の大きさは何Nか求めなさい。

(4) 次の文は、浮力の大きさについて述べたものである。(1)、(2)にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。

物体を空気中から水中に沈めていくとき、物体の水中にある( 1 )が大きいほど浮力が大きくなる。また、物体全体が水中にあるときは、物体をさらに深く沈めても、浮力の大きさは( 2 )。

問2( )に適語を入れよ。

- 浮力は、水中の物体に( )向きにはらたく。

- 浮力の大きさは、( )によって変わらない。

- 水中の物体の( )が大きいほど、浮力は大きい。

- 浮力(N)=物体にはたらく( )(N)-水中に入れたときのばねばかりの値(N)

- 浮力(N)=空気中での( )(N)-水中での重さ(N)

【解答・解説】浮力の定期テスト対策問題

問1

(1)大きくなっていく

水中にある部分の体積が大きくなるにしたがって、浮力も大きくなる。

(2)下面b

水圧は、水の深さが深くなるほど大きくなる。よって、物体の上面aよりも下面bのほうが水圧が大きくなる。

(3)1.1N

浮力の大きさ=空気中でのばねばかりの値-水中でのばねばかりの値

よって、浮力は、1.8-0.7=1.1N

(4)①体積 ②変わらない

浮力は、水中の物体の上面にはたらく下向きの水圧と下面にはたらく上向きの水圧の差によって生じる。このため、完全に水中にある物体をさらに 沈めても浮力の大きさは変わらない。

問2

- 上

- 深さ

- 体積

- 重力

- 重さ

コメント