中学歴史「鎌倉時代のまとめ」です。鎌倉時代は、武士の活躍や仏教文化の栄え、そして独特な風土が広がった時代として知られています。鎌倉時代は、1185年から1333年までの時期で、日本の歴史において様々な変革が行われた時代です。武士たちが力を持ち、武士道が栄える時代であり、美しい寺社や庭園が多く建てられ、日本文化の粋が集まった時代としても称賛されています。

| ▼鎌倉時代を極めよう! |

|---|

| 中学歴史「鎌倉時代の一問一答」 |

| 中学歴史「鎌倉時代の対策問題」 |

鎌倉時代のポイント

平氏の乱で源氏をおさえ、政治の実権を握ったのが平氏。平清盛は、1167年、武士として初の太政大臣となる。日宋貿易のため兵庫(神戸市)の港の整備を行った。一方の源氏は、1885年、壇ノ浦の戦いで兵士を滅亡させる。平氏の独占政治に対して武士の不満が増して倒された。

鎌倉幕府

論平の争乱の間も鎌倉をはなれず、武家政権をつ くることに力を注いだ源頼朝は、1192年、朝廷から征夷大将軍に任命された。三方が山で前面が海という要害の地である鎌倉は、源氏とのゆかりも深く、頼朝の政権の本拠地としてふさわしい場所だった。 頼朝がつくった武家政権を鎌倉幕府といい、幕府 が続いた約140年間を鎌倉時代という。これ以後、武家政治は約700年間続いた。

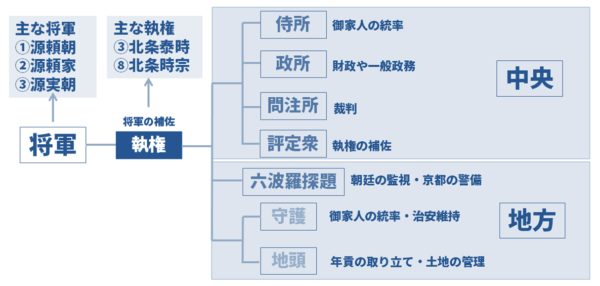

鎌倉幕府のしくみは、律令などにもとづく複雑な朝廷のしくみに比べて簡単で実際的なもので、執権政治の確立期 (13世紀前半)に、徐々に整えられていった。➊中央…中央には、一般の政務や財政をあつかう政所(初めは公文所があたった)、御家人の統率や軍事・警察などの仕事をする侍所、訴訟や裁判などの職務にかかわる問注所がおかれた。

➋地方…地方には、守護と地頭がおかれた。のちに執権政治のもとで、政治の公正をはかるために有力な御家人が評定衆に任じられ(1225年)、合議制で政務を処理するようになった。また、京都には、朝廷の監視や西国武士の支配のために六波羅探題がおかれた(1221年)。

封建制度

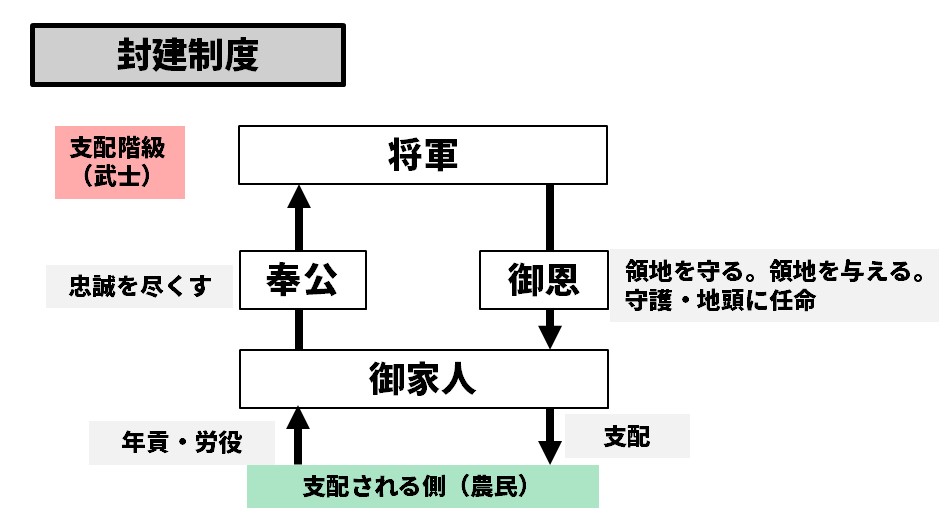

将軍と御家人は御恩と奉公の関係で結ばれていた。 将軍と主従関係者と主従関係を結んだ武士を御家人といい、東国では、ほとんどの武士が御家人で、かれらの家来として家子・郎党がいた。

西国には将軍とは主従関係にない武士があり、朝廷や公家(貴族)に仕える者もあった。

将軍と御家人は、土地を仲立ちにして御恩と奉公の関係で結ばれていた。このしくみを封建制度という。

➋奉公…奉公は、御家人が将軍に忠誠をつくし、鎌倉や京都の警備にあたり、戦いのときは家来を率いて出陣するというものであった。

封建制度がしかれた社会を封建社会といい、武士が支配者として農民から年貢を取り立てたり、労役に従わせたりした。

執権政治

- 執権…将軍の補佐役。頼朝の死後、北条氏が独占。

- 承久の乱…1221年後鳥羽上皇が幕府を倒そうとして、挙兵するが失敗。幕府の支配が拡大する。

- 六波羅探題…承久の乱の後、京都に置かれた幕府の役所。朝廷の監視や西国の武士の統率をさせた。

- 御成敗式目…1232年執権の北条泰時が制定した裁判の基準を御家人に示すための法律。

元軍の襲来

- モングル帝国…チンギス・ハンが部族を統一して建てた国。フビライ・ハンが都を大都に移して、国号を元と改め、皇帝となる。

- 元寇…執権北条時宗の時代、元の皇帝フビライが北九州に2度大軍を送るが幕府軍の抵抗や暴風などで退く。

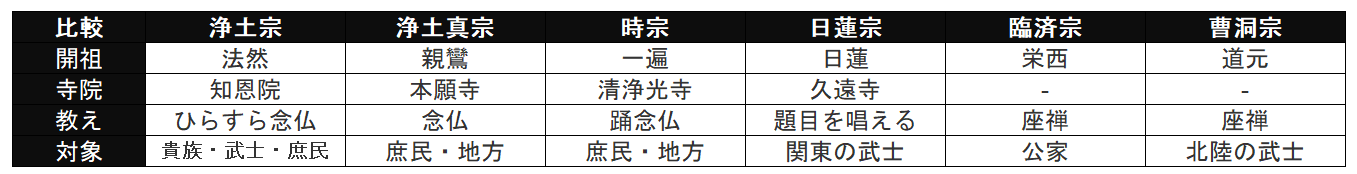

鎌倉時代の仏教

平安時代の末から、保元の乱・平治の乱・源平の乱など戦乱があいつぎ、それに加えて、ききん(作物が実らず、飢えに苦しむこと)や災害なでも起こり末法思想が広がりました。社会不安は、増大し、人々は、心のよりどころを求めるようになったことが、背景としております。

まず広まったのが、平安時代後期から貴族を中心に広まった浄土信仰です。それが武士や庶民にも広がっていきました。

新しく誕生した宗教宗派は、武士や庶民の要求にこたえてわかりやすく、信仰しやすい教えだったため、旧仏教(天台宗や真言宗など)の圧迫の中で、人々の間に広がっていきました。

旧仏教の圧迫

●浄土宗

法然は、お経を読む僧よりも念仏を唱える庶民のほうが救われる説きました。そのため、読経や戒律を重んじる旧仏教に圧迫を受けました。

●日蓮宗

日蓮は、他の宗派をすべて否定したため、他宗の迫害を受けました。

鎌倉文化

武士の気風を反映した、素朴で力強い文化

- 新しい仏教…法然の浄土宗。親鸞の浄土真宗。禅宗など。武士・民衆ににわかりやすく新しい仏教の宗派が生まれた。

- 彫刻…東大寺南大門にある運慶らの金剛力士像。

- 平家物語…琵琶法師が語り伝えた軍記物。

仏教の誕生

紀元前5世紀ごろのインドに生まれた釈迦(シャカ)が開きました。東南アジアや中国、日本にも伝えられ、それぞれの地域で独自の発展をとげています。

教義は、苦しみの輪廻から解脱することを目指している。原因と結果の理解に基づいており、諸々の現象が縁起するとされています。

コメント