中学理科「顕微鏡の使い方のテスト対策問題」です。

【ポイント】中学理科「顕微鏡の使い方」

顕微鏡の練習問題

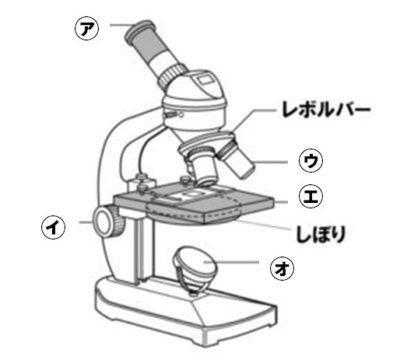

次の図を見て、次の問いに答えなさい。

(1)図の顕微鏡の㋐~㋔の名前を答えなさい。

(2)顕微鏡で観察するときは、低倍率、高倍率のどちらからはじめるとよいか、答えなさい。

(3)ピントを合わせるときの操作について、下から正しいものを選び記号で答えなさい。

A ㋒のレンズとプレパラートをできるたけ近づけておいて、遠ざけながらピントを合わせる。

B ㋒のレンズとプレパラートをできるたけ遠ざけておいて、近づけながらピントを合わせる。

C ピントが合えば、どのような操作をしてもよい。

(4)接眼レンズを「15×」、対物レンズを「10」とした状態で観察すると、観察するものは何倍に拡大されたことになるか、答えなさい。

顕微鏡の練習問題の解答

(1)

㋐ 接眼レンズ

㋑ 調節ねじ

㋒ 対物レンズ

㋓ ステージ

㋔ 反射鏡

(2)低倍率

(3)A

(4)150倍

コメント