中2理科「血液の循環のポイント・定期テスト対策問題」です。ヒトの血液の循環の流れには、肺循環と体循環の2通りある。そのあたりについて詳しくまとめています。

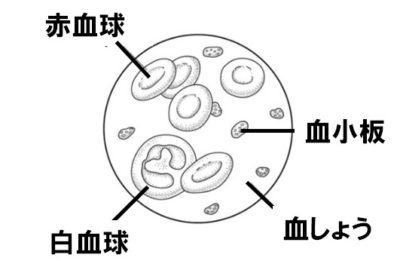

血液の成分

血液の成分は、血球(固形成分)と血しょう(液体成分)からなります。

- 赤血球:ヘモグロビンを含み、酸素を運ぶ。(固形成分)

- 白血球:体内に入ってきた細菌や異物を消化。(食菌作用)(固形成分)

- 血小板:出血したときに血をかたまらせる。(固形成分)

- 血しょう:淡黄色の液体で、栄養分や不要物を運ぶ。

ヘモグロビンの性質

- 酸素が多いところ…肺などで酸素と結合する。

- 酸素が少ないところ…からだの各部で酸素をはなす。

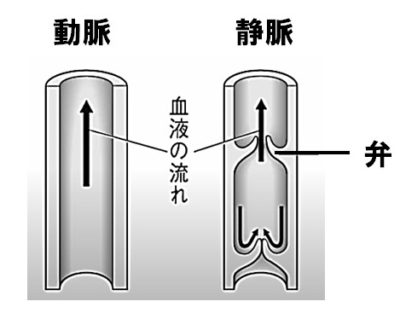

心臓のつくり

心臓は、筋肉でできていて、筋肉を収縮して血液に圧力をかけ、血液の流れを作り出しています。動脈は、血管の壁が厚く、静脈は、血管の壁がうすくなっています。また、静脈には、逆流を防ぐ弁があります。毛細血管は、1層のうすい細胞からできています。

- 右心房…全身をまわった血液が戻ってくる部屋で大静脈とつながっている

- 右心室…右心房から血液が送られ、肺に血液を送り出す部屋で肺動脈とつながっている

- 左心房…肺を通った血液が戻ってくる部屋で肺静脈とつながっている

- 左心室…左心房から血液が送られ、全身に血液を送り出す部屋で大動脈とつながっている

組織液

血しょうが毛細血管からしみ出たもの。血液と細胞との間で物質交換のなか立ちをしている。

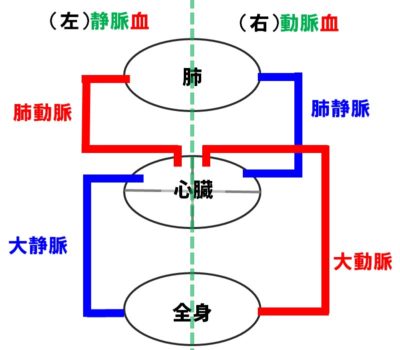

心臓のはたらき

心臓は筋肉でできており、血液をからだ全身に送り出すポンプのようなはたらきがあります。血液の循環において、心臓から送り出される血液がからだをめぐって再び心臓にもどってきます。

- 肺循環…血液が、心臓→肺→心臓と循環することを肺循環といいます。血液が肺循環することで、酸素と二酸化炭素を交換することができます。

- 体循環…血液が、心臓→全身→心臓と循環することを体循環といいます。血液が体循環することで、酸素や養分を全身の細胞にとどけることができ、細胞からいらなくなった二酸化炭素や不要物を受け取り、排出することができます。

動脈血は、酸素を多く含む血液で、肺静脈は動脈血。一方で、静脈血は、二酸化炭素を多く含む血液で、肺動脈は静脈血となります。

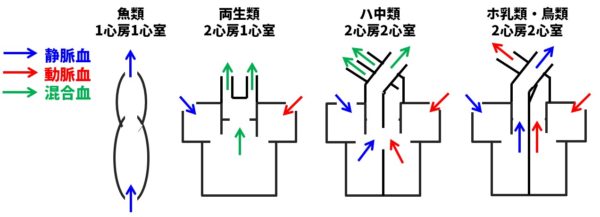

セキツイ動物の心臓

セキツイ動物の心臓のつくりをみると、魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類と高等になるにしたがって、つくりが複雑になっている。

- セキツイ動物で最も下等な魚類…1心房・1心室でつくりも簡単

- 最も高等なホニュウ類や鳥類…2心房・2心室でつくりも複雑

- 両生類の心臓…2心房・心室,

- ハチュウ類…ホニュウ類や鳥類の心臓と両生類の心臓のつくりの中間の型、 心室のしきりが不完全なので、動脈血と静脈血とがいくらかまじる。

このような心臓のつくりは、その動物の呼吸のしかたとも深い関係がある。魚類の場合は、心臓からえらのほうに血液を送り出して、えらで血液の中に多量の酸素が取りこまれ、全身に運ばれる。カエル(両生類)の場合は、心室が1つなので、動脈血と静脈血とが心室内でまじるが、血液は、体表からも酸素を取りこむようになっていて、酸素不足を補うようになっている。

心臓の拍動数は動物の種類によって異なり、ヒトでは1分間に60~80回といわれているが、ハツカネズミでは1分間に600~700回にもなる。これに対し、ゾウは逆に少なく、1分間に20回ほどである。多くの動物の拍動数を調べると、からだが大きいものほど拍動数が少なくなっていることがわかる。

血液の循環

血液の流れには、心臓から肺をまわって心臓にもどる肺循環と心臓からからだ全身の各部をまわって心臓にもどる体循環の2つに分けられる。

肺循環

血液が、心臓の右心室から肺動脈を通って肺へいき、肺の毛細血管をへて肺静脈を通り、心臓の左心房にもどる循環をいう。血液は、肺の中の毛細血管を通るとき、二酸化炭素を放出し、酸素をとり入れている。

体循環

血液が、心臓の左心室から大動脈をへて、からだの各部の動脈を通り、毛細血管をへて静脈にはいり、さらに大静脈を通って、心臓の右心房にもどる循環をいう。 体循環では、血液がからだの各部の毛細血管を通るとき、組織との間で養分と不要物とを交換したり、酸素を与えて二酸化炭素を受けとっている。

動脈血

左心室の収縮によって心臓から大動脈へ送り出される血液は、酸素を 多く含み、鮮紅色をしている。このような血液を動脈血という。動脈血は、動脈を通って体内の各部へ送られ、毛細血管の壁を通して、酸素や養分を組織に与える。それとひきかえに、組織で不要となった二酸化炭素など血液中にとけこんでくる。

静脈血

酸素を失った血は、暗赤色をしている。このような血液を静脈血という。静脈血は、静脈から大静脈をへて右心房にもどる。全身の毛細血管では、動脈血は酸素を周囲の細胞に与え、二酸化炭素を細胞から受けとって静脈血となる。

- 体循環では、静脈血が静脈を流れ、動脈血が動脈を流れる

- 肺循環では、静脈血が肺動脈を流れ、動脈血が肺静脈を流れる。

血管の種類

血管はからだの中のいたるところに枝分かれして分布し、血管系をつくっている。また、心臓に近い部分の血管は太いが、末端にいくにしたがって細くなる。ヒトの血管には、動脈・毛細血管・静脈の3つがある。

動脈

心臓から、からだの各部分へ送り出された血液が流れる血管。多くは、からだの内部のほうを通っていて、脈をうっている。動脈は、弾力のある厚い壁をもつ血管で、心臓から大動脈として出発し、しだいに枝分かれして多数の細い動脈となり、毛細血管に続いている。

静脈

からだの各部の毛細血管から心臓へ血液を送り出す血管。静脈の壁は、動脈に比べてうすく、弾力が少ない。また、動脈に比べて、からだの表面近くを通っている。静脈のところどころには弁膜があって、血液が逆流しないようになっている。組織から出てきた多数の静脈は、しだいに集合して少数の太い静脈となり、最後は大静脈として心臓につながる。

毛細血管

ヒトなどのセキツイ動物では、血管の末端は閉じているので、血液は組織の細胞と直接ふれることがなく、血液と細胞との間には、毛細血管のうすい壁がある。それで、細胞と血液との間での物質のやりとりは、組織液をなかだちとして行われる。

からだの各部に細かい網の目のようになって分布している血管。血液は毛細血管の中をゆっくりと流れる。毛細血管の壁は非常にうすく、1層の細胞層でできていて、動脈の末端部と静脈の末端部との間を連絡し、血液の中の血しょうや小形の白血球(リンパ球)は、しみ出すことができる。血液と外界または組織の細胞との間での物質のやりとりは、毛細血管のうすい壁を通して行われる。

毛細血管は、直径が100分の5mm程度の細さで、自動的に収縮したり拡張したりして、血流を調節している。毛細血管には、暑いときには血液がたくさん流れて、からだの熱を逃がすようにし、寒いときには血液があまり流れないようにして、からだの熱が逃げないようにするはたらきもある。

門脈は、セキツイ動物の血管系で、いったん毛細血管を流れた血液(静脈血)を再び集めて、他の内臓へ送り込む太い血管。

コメント