中2理科「気圧と風のポイントまとめ」です。「気圧と風」は、それぞれ単独での出題は少ないですが、天気図中の高気圧と低気圧をもとにした中心部での気流と天気、等圧線の読み方などが問われます。天気図記号は、気象の問題に欠かせないので、確実に覚えておきたいところです。

気圧

地表の物体にかかる大気圧は約1013hpaです。

- 大気圧(気圧)…大気の重さによる圧力。単位はhPa(ヘクトパスカル)。気圧は、あらゆる方向にはたらき、面に垂直にはたらきます。

- 1気圧…海面と同じでの気圧。1気圧=約1013hpa。

海面からの高さ(海抜高度)と気圧

高い所ほど気圧に低くなる。10メートル高くなることに約1.2 hpaずつ低くなる。

大気圧

地球は、とても厚い大気によってとりまかれており、地表面には、大気の重さによる圧力、すなわち大気圧(気圧) がはたらいている。空気は、上空へいくほどうすくなるが、地表付近では空気1Lで約1.2gである。大気圧は、この大気の重さが、上の物体の面をおすために生じる

●大気の圧力の大きさ

大気の圧力の大きさを、トリチェリーの実験によってはかると、約76cmの水銀柱のおよぼす圧力に等しいことがわかる。いいかえれば、地球をとりまく大気全体の重さは、地表面を76cmの厚さでとりまいた水銀の層を考えると、この水銀全体の重さと等しいことになる。76cmの水銀柱による圧力(760mmHgと表す)は 約10N/cm3であり、これを1気圧(1atmと表す)という。

高さと気圧

気圧は、それより上方にある大気の重さによって生じるので、地表面からの高さが高くなるにつれて、気圧は減少していく。地面近くでは、高さが10m高くなるごとに、気圧は 約1.2hPa(0.9mmHg)ずつ低くなっていく。

トリチェリーの実験

トリチェリーの実験では、一端を閉じた長さ約1mのガラス管に水銀を満たし、ガラス管の口を指でおさえ、水銀の中にさかさに立て、指をはなすとガラス管の中の水銀は少し下がって、上部に真空の部分ができ、容器の水銀面から鉛直にはかって、約76cmの高さで静止する。

ガラス管を少しかたむけても、また、ガラス管の太さを変えて実験してもこの高さは変化しない。ガラス管の上部にできた真空は、圧力が0であるから容器の水銀面にはたらく大気の圧力と管中の水銀柱の圧力とがつり合っていることになる。

水銀の密度は、13.6g/cm3であるから76cmの水銀柱による圧力は、13.6×76= 1033.6(g重/cm)、すなわち約10N/cm3の大きさである。

高気圧・低気圧

高気圧は下降気流。低気圧は上昇気流が生じる。

- 等圧線…等圧の等しい地点を結んだ時にできる曲線。

- 気圧配置…高気圧や低気圧などの気圧の分布の様子。

- 高気圧…まわりより気圧の高い所。中心部ほど気圧が高い。

- 低気圧…まわりより気圧の低い所。中心部ほど気圧が低い。

- 風の吹き方…北半球の場合、風は、等圧線に対して直角方向より右にそれてを吹く。

- 風の強さ…等圧線の間隔狭いほど強い風が吹く。

高気圧・低気圧の風

- 高気圧の場合…下降気流(雲が消える)。弱い風が時計回りに吹き出す。

- 低気圧の場合…上昇気流(雲ができる)。強い風が反時計回りに吹き込む。

天気図

天気図は、記号と等圧線を用いて書く。

- 天気図…天気の様子を記号で表す。

<天気図の書き方>

- まず各地の天気を記入

- 高気圧、低気圧、前線の位置を記入。

- 等圧線を引いて天気図を完成させる

風の性質

風の吹く向きは、気圧の高い方から低い方へ吹く。

- 風…水平方向の空気の動きのこと。垂直方向の空気の動きは、気流。

- 空気を動かす力…2点間の気圧の差。

- 風の吹く向き…気圧の高いこのところから低いところ向かって吹く。

- 風の吹く強さ…気圧の差が大きいほど強い風が吹く。

風向・風速・風力

- 風向は、風が吹いてくる方向。普通16方位で表す。北から南へ向かって吹く。風向は、北。

- 風速は、空気が動く速さのことで単位はm/s。

- 風力は、樹木とや建物におよぼす影響で表せした風の速さのことで、13段階(風力0~12)に分けた風力階級で表す。

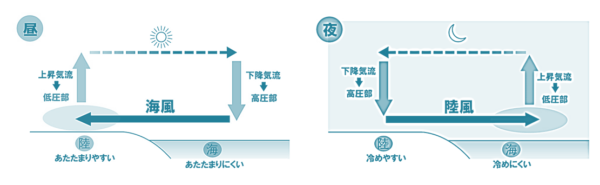

海陸風

海岸で吹く風は、昼は海から陸、夜は陸から海。海陸風は、海と陸の温まりやすさの違いが原因で吹く風。「海面より、地面の方があたたまりやすい。」がポイント。逆に、海面の方が、地面より冷めにくい。

- 海風…昼間、海から陸に向かって吹く。

- 陸風…夜間、陸から海に向かって吹く。

季節風

1年のうち、大陸と海洋の温度差が原因で吹く風。

- 夏…海洋から太陽に向かって吹く。日本では南東の季節風。

- 冬…大陸から海洋に向かって吹く。日本では北西の季節風。

コメント