中学理科「だ液の消化のはたらきの実験の定期テスト予想問題」です。

だ液のはたらきの予想問題

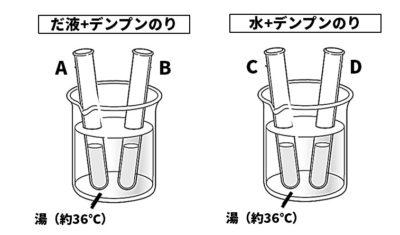

次の図のようにA~Dの4本の試験管にうすいデンプン溶液をとり、AとBにはだ液を、CとDにはそれぞれ同量の水を入れ、約36~40℃に保った。約10分後、AとCにはヨウ素液を加えて、( )した。次の問いに答えよ。

(1)文中の( )に入る語を書きなさい。

(2)ヨウ素液を加えて色が変化したのは、A、Cのどちらか。

(3)(2)では、何色に変化したか。

(4)ベネジクト液に反応したのはB、Dのどちらか。

(5)(4)ではどのような反応があったか。

(6)この実験の結果、デンプンは、だ液によってどうなったと考えられるか。

(7)このような変化は、だ液にふくまれる何という物質によるものか。

(8)この実験で、CとDにだ液でなく水を入れたのはなぜか。

だ液のはたらきの実験の予想問題の解答

(1)加熱

(2)C

(3)青紫色

(4)B

(5)赤褐色沈殿ができた。

(6)(糖に)分解された。

(7)消化酵素(アミラーゼ)

(8)デンプンの変化がだ液によって起こることを明らかにするため。

コメント