中学理科「蒸散に関する対策問題」ポイント解説付です。

【ポイント】中2理科「蒸散のポイントまとめ」

蒸散に関する対策問題

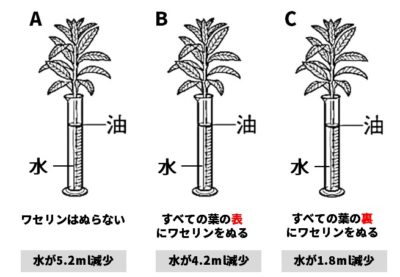

【問1】ほぼ同じ大きさと枚数をもつ3本のアジサイの枝を用意し、図のように準備した。3本の枝をメスシリンダーに指し、水面に1滴油をたらした。そしてメスシリンダーを光の当たる場所に置き、数十分後に減った水の量を調べた。図の下に書いてある数値はその結果を表したものである。

(1)ワセリンをぬった理由は何か。( )に適語を入れよ。

「ぬった面から( )ことを( )ため」

(2)水面に油を1滴たらした理由を書きなさい。

(3)A~Cの結果から、蒸散はおもにどこで行われているといえるか。

(4)葉の裏側からの蒸散量は何mlか。

(5)B,Cの結果から、気孔は葉のどの部分にたくさんあることがわかるか。

(6)蒸散によって失われた水は、葉のどの部分を通して補われるか。

【問2】メスシリンダーに水を入れ、水面からの蒸発を防ぐために油を入れたものを用意する。メスシリンダーAには、そのままの植物を、メスシリンダーBには葉の表にワセリンをぬった植物を、メスシリンダーCには葉の裏にワセリンをぬった植物を、メスシリンダーDには葉を切り落とし切り口にワセリンをぬった植物をいれ水の減少量を比較した。減少量は次の表のとおりである。表中のXの値を計算せよ。

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 水の減少量 | X㎤ | 15㎤ | 9㎤ | 2㎤ |

蒸散に関する対策問題の解答

【問1】

(1)水蒸気が出る / 防ぐ

(2)水面からの水の蒸発を防ぐため

(3)葉の裏と表

(4)4.2

(5)裏

(6)葉脈

【問2】

7㎤+13㎤+2㎤=22㎤

コメント