中2理科「湿度の求め方のポイント」です。

この単元では、飽和水蒸気量と気温のグラフから、露点、湿度を求めたり、気温・湿度・グラフから露点など求めさせたり、グラフに関する出題が多いです。また、雲のでき方を実験で問う問題、湿度の計算問題もよく出ます。そのあたりをみていきましょう。

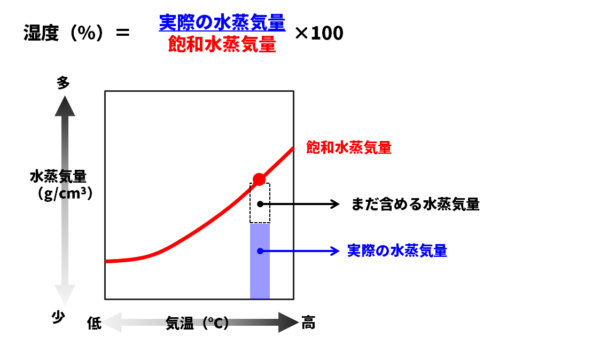

湿度の計算(求め方)

- 湿度(%)=(空気中に含まれる水蒸気量(g/m3)/そのときの気温の飽和水蒸気量(g/m3))×100

湿度は、空気の湿り具合。単位はパーセント(%)。

<練習問題>

1m3中に10.4gの水蒸気を含む20℃の空気の湿度は何パーセントか。20℃の空気の飽和水蒸気量は17.3g/m3である。

<解説・解答>

先ほどの公式に与えられた数値をそのままあてはめると、

(10.4÷17.3)×100=60.1

露点

露点とは飽和水蒸気に達したときの温度のことです。

- 飽和…限度いっぱいまで水蒸気を含んだ状態。

- 飽和水蒸気量…空気1m3に含むことができる水蒸気の最大量。単位はg/m3で、気温が高いほど大きい。

- 露点…空気中の水蒸気の一部が凝結し始める温度。気体から液体になるときで、空気中の水蒸気量が大きいほど多い。

乾湿計と湿度

乾球の示度と乾球と湿球の示度の差を湿度表にあてはめる。湿度が低いほど乾球と湿球の示度の差が大きい。

湿度の性質・変化

気温が高いほど湿度低く、気温が低いほど湿度高い。

- 晴れの日…気温が高くなると湿度は低くなり、気温が低くなると温度は高くなる。気温と湿度は反対の変化。

- 雨の日…普通、湿度は高いのであまり変化しない。

乾湿計の利用の解き方(手順)

- 乾球の示度にあたる気温を確認する。(気温=乾球の示度)

- 乾球の示度と湿球の示度の差を確認する。

- 乾球の示度とその差がクロスしたところが湿度となる。

乾湿計のポイント

- 常に乾球の示度は湿球の示度(温度)以上である。

- 乾球の示度と乾球と湿球の示度の差を湿度表にあてはめる。湿度が低いほど乾球と湿球の示度の差が大きい。

【対策問題】中2理科「湿度を求めるテスト対策問題」

コメント