中学歴史「昭和時代のまとめ」です。

昭和時代の主な出来事

- 1926年…大正天皇崩御→昭和に改元

- 1927年…昭和金融恐慌、南京事件、東京地下鉄道が開業(上野~浅草間)

- 1929年…世界恐慌

- 1930年…ロンドン海軍軍縮会議

- 1931年…満州事変

- 1932年…満州国を建国、五・一五事件

- 1933年…国際連盟脱退

- 1936年…二・二六事件

- 1937年…盧溝橋事件、日中戦争勃発(~1945年)

- 1938年…国家総動員法が制定

- 1946年…日本国憲法公布

- 1951年…サンフランシスコ平和条約/日米安全保障条約調印

- 1960年…日米新安保条約に調印

- 1964年…東京オリンピック開催/東海道新幹線開通

- 1965年…日韓基本条約調印

- 1972年…沖縄復帰/日中国交正常化

- 1973年…第一次石油危機

- 1976年…ロッキード事件(田中角栄元首相逮捕)

- 1978年…日中平和友好条約

- 1979年…第二次石油危機

- 1987年…国鉄の分割・民営化

- 1988年…消費税の導入

- 1989年…昭和天皇が死去→平成時代

【ポイント】世界恐慌

世界恐慌は、1929年、アメリカのニューヨークでの株価暴落をきっかけに起こった世界的な経済の混乱。

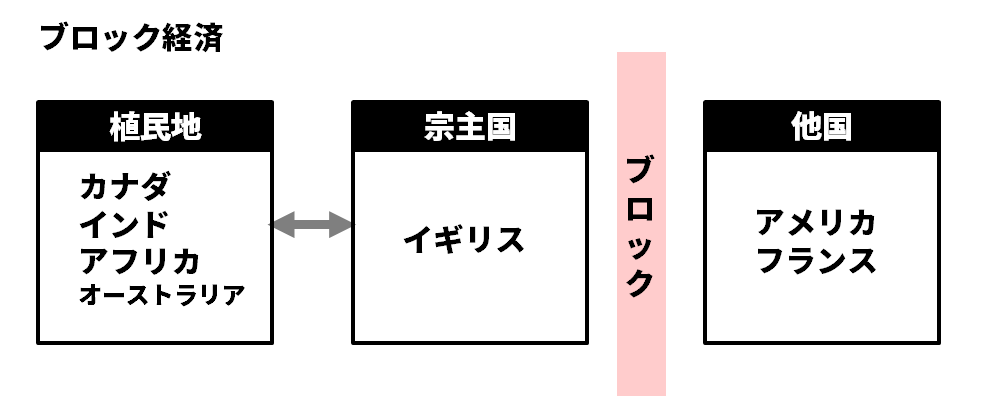

- ブロック経済…イギリス・フランスがとった対応で、植民地と本国との貿易を拡大し、他国からの商品に対する関税を高くする経済政策。

- ニューディール政策…アメリカの対応でルーズベルト大統領の下で積極的な公共事業。農業や工業の生産調整、労働組合の保護を推し進めた。

ソ連は、それ以前からの経済計画(5カ年計画)を行っていたので世界恐慌の影響を受けなかった。各国は、それぞれの方法で経済の復興を目指した。

ファシズム

第一次世界大戦後、ファシズムが台頭する。

- ファシズム…民主主義や自由主義を否定する全体主義の体制。

<イタリア>

イタリアは、ムッソリーニが率いるファシスト党が政権を握り、独裁を行う。エチオピアを侵略。

<ドイツ>

べルサイユ条約への国民の不満からヒトラーの率いるナチズ(国民社会主義ドイツ労働者党)が国民に支持される。ユダヤ人を迫害し、自由主義者・共産主義者を攻撃。民主主義を無視し、独裁を行う。植民地の少ないイタリア・ドイツでファシズムが台頭する。

昭和恐慌

世界恐慌の影響は日本にも及ぶ。

- 昭和恐慌…世界恐慌の影響で深刻な不況に陥った。

労働争議と小作争議

- 社会…農産物の価格の下落や基金などで国民生活が苦しくなる。労働争議・小作争議が激しくなった。

- 政党政治の行き詰まり…1930年ロンドン海軍軍縮会議が開かれ、イギリス・アメリカと共に軍縮条約を結ぶ。天皇の権限の侵害があるとされ、浜口雄幸首相が右翼の青年をおそわれ、退陣する。日本では経済でも政治でも行き詰まった状態になる。

【ポイント】日本の中国侵略

中学歴史の「日本の中国侵略(満州事変・盧溝橋事件・日中戦争など)」のまとめです。昭和に入ると軍部の政治への発言力が強まります。日本は、侵略戦争への道へ突き進みます。

満州事変

満州事変は、1931年日本の軍部(関東軍)が柳条湖で満州鉄道の線路を爆破し軍事活動を開始。

- 満州国…満州を占領した関東軍が清の最後の皇帝溥儀を元首として建国を宣言。

以後、15年間にわたって、日中戦争、太平洋戦争と日本と中国との戦いが続いた。

- 国際連盟脱退…満州事変に対して、国際連盟はリットン調査団を派遣。満州国認めず日本軍に撤兵を求める勧告を採択。日本は、国際連盟を脱退し、満州への支配を強める。

五・一五事件

1932年5月15日、軍の行動に反対する犬養毅首相が海軍の将校に暗殺される。そのきっかけが、犬養毅は、「満州国」承認に反対する態度をとっていたこと。その背景として、政党政治に不満をいだく海軍の青年将校や国家主義者の間には、軍部政権をめざす動きが高まってきていた。

二・二六事件

1936年2月26日、陸軍の青年将校が軍事政権を樹立しようと首相官邸や警視庁などを襲撃。これ以降、軍部の発言力が強まっていった。満州事変きっかけに、日本は国際的に孤立していった。

日中戦争

日本と中国全面戦争に突入。

- 盧溝橋事件…1937年北京郊外の盧溝橋付近で起こった日中両軍が武力衝突。日中戦争が始まる。

抗日民族統一戦線

1937年9月それまで対立していた蒋介石が率いる国民党と毛沢東を指導する中国共産党が協力して日本に対抗するため結成。

泥沼化する戦争は、南京事件が象徴で、日本軍が一般人含む多数の中国人を殺害。中国での抗日知識が高まり戦争が全国中国全土に広がった。

戦争の長期化

- 国家総動員法…1938年国の産業・経済・国民生活など全てを国が統制する権限を持つとして出された法律。

- 大政翼賛会…挙国一致のために結成された団体。ほとんどの政党や団体が解散して合流した。

- 皇民化…朝鮮や台湾などで進められた政策。日本語の使用、日本式の苗字を名乗らせる創氏改名など行われた。国が全てを統制し、国力のすべてを戦争に傾けていった。

【ポイント】第二次世界大戦

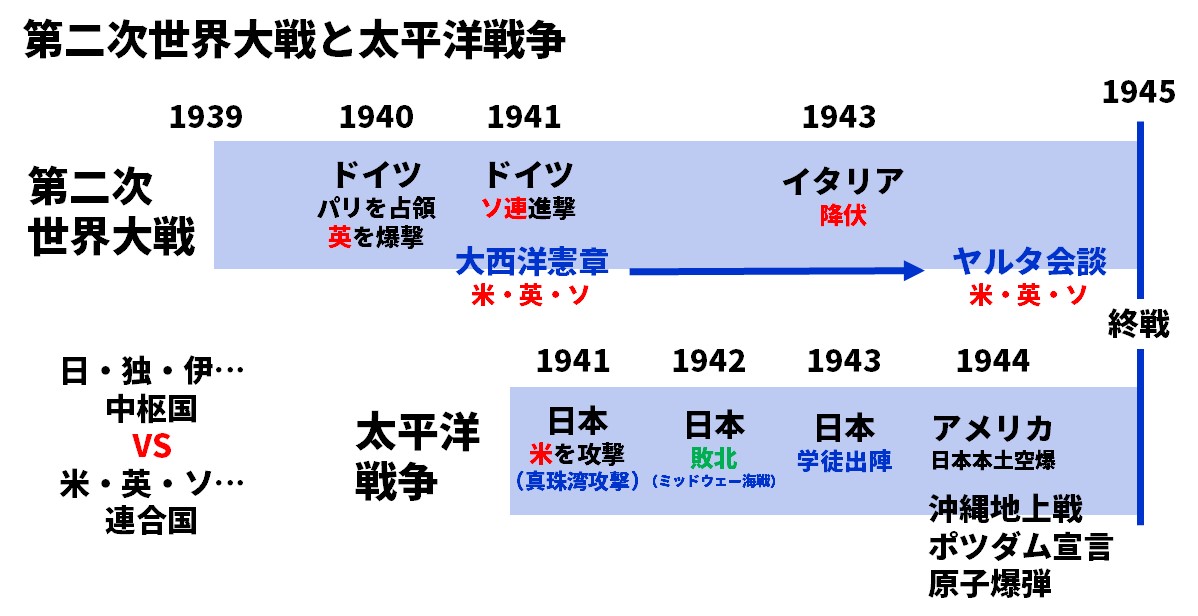

第二次世界大戦は、ドイツがソ連と独ソ不可侵条約を結んだ上でポーランドでの侵攻開始したのがきっかけで起こります。イギリス・フランスがドイツに宣戦布告します。第二次世界対戦始まり戦争が拡大していきます。

- イタリア…ドイツが優勢と見るとドイツ側で参戦。1940年日独伊三国同盟を結び、関係を強化する。

- アメリカ…1941年アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相が大西洋憲章発表。ファシズムとの対決姿勢を明らかにする。

- その他の国々…ドイツの過去の占領政策に対してレジスタンスト言われる抵抗運動を行った。

欧米諸国でファシズムの枢軸国と反ファシズムの連合国との戦いという構図が明らかになる。

太平洋戦争

日本は南進を進めます。1941年4月ソ連と日ソ中立条約を結び、7月にフランス領インドシナ南部を占領。一方で、アメリカとの交渉決裂し、アメリカは、フランス領インドネシア南部を占領した日本に対して石油の輸出を禁止し、イギリスも同調。これにより、東条英機内閣と軍部はアメリカとの戦争決意した。

北方の安全を確保し、東南アジア侵略を推し進めしようとした。

1941年12月日本軍がハワイの真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃。同時にイギリス領マレー半島にも情率して、太平洋戦争は始まる。太平洋戦争が始まり、第二世界大戦は世界規模の戦争に発展する。その戦争が長引き、国民生活にも様々な影響が生じます。

- 学徒出陣…文科系の大学生が軍隊に召集される。

- 勤労動員…中学生・女学生までも軍需工場で働く。

すべての情報は政府の統制下に置かれ、正確な情報が国民には知らされなかった。国民の暮らしはさらに苦しくなったが、戦争に協力した。

日ソ共同宣言

1956年に、ソ連との国交回復する。ソ連の支持も受け、国連の加盟が実現する。

日韓基本条約

1965年に、韓国を朝鮮半島唯一の政府と承認する。

コメント