中学地理の「日本の海流」についてまとめています。入試やテストでも何かにつけて、出題されることが多い海流名です。場所と名前、性質を合わせて覚えていきましょう。それでは、中学地理の「日本の海流」のまとめです。

日本の海流

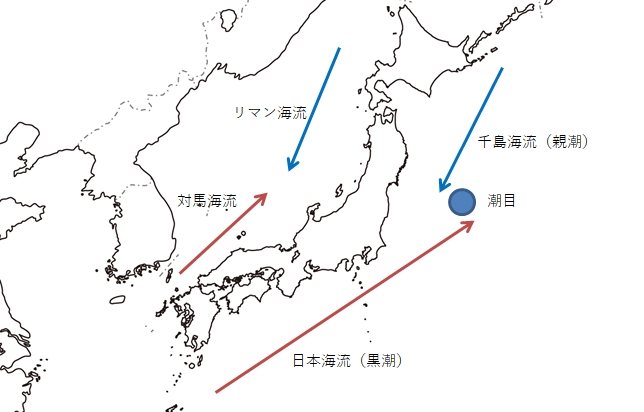

海流とは、一定の方向に移動する海水の流れで、日本付近には、4つの海流がある。

暖流と寒流

【暖流】海水の温度によって暖かい海流

- 対馬海流(つしまかいりゅう)…冬の季節風に湿度をあたえ、日本海側の地方に大雪をもたらします。

- 日本海流(黒潮)…高知県などは、この沖合に流れる黒潮の影響で、温暖で雨が多くなります。また、日本海流は夏、とくに太平洋側の地方にむし暑さと大雨をもたらします。

【寒流】海水の温度によって冷たい海流

- 千島海流(親潮)…北海道や東北地方の太平洋側の地方に冷害をもたらします。

- リマン海流

| 海流 | 日本海流(黒潮) | 千島海流(親潮) |

|---|---|---|

| 色 | こい青色 | 黄みどり色 |

| 水温 | 15~20℃ | 10℃ぐらい |

| 速さ | 1日に40~200km | 1日に20~50km |

| 魚類 | かるお・まぐろ・いわしなど | さけ・ます・さんまなど |

潮目

東北地方の三陸海岸沖の潮目は好漁場。日本有数の漁港が点在。牡蠣・昆布・わかめなどの養殖が盛ん。

- 潮目…局所的に海水の流れが収束しているところで、それを境に、海水の色や特徴がことなります。日本の場合、暖流の日本海流と寒流の千島海流がぶつかり、互いの環境に適合した魚が採れる。

冷害

稲の生長期に、やませが吹くと、稲の生育を悪くなると冷害が起こることがあります。低温に強く味の良い「ひとめぼれ」などの銘柄米が開発が進んでいます。

日本海流(黒潮)

高知県では、日本海流(黒潮)の影響で、温暖で、雨が多い太平洋側の気候です。温暖な高知平野ではビニールハウスなどを利用して、ピーマンなどの野菜の促成栽培が盛ん。

対馬海流

九州地方の気候は、暖流の黒潮(日本海流)、対馬海流の影響で温暖。梅雨、台風の影響を強く受け雨が多い。南西諸島は亜熱帯性の気候で、サンゴ礁が発達。

海流と気候

日本列島の気候は、海流と大きく関わります。太平洋側には黒潮(くろしお)が、日本海側には対馬海流が、それぞれ本格的に流れ始めたのは約8000年前といわれています。これにより、日本列島には雨と雪が多い気候がもたらされました。

日本海グリーンベルト

海流によって、暖かい地域で育つシイノキやウラジロガシなどの照葉樹林(しょうようじゅりん)から寒い地域で育つブナやミズナラなどの落葉樹林(らくようじゅりん)まで変化に富んだ森と、 クリやドングリなど食料となる豊かな森の恵みがもたらされました。これを「日本海グリーンベルト」といいます。

(例)白神山地のブナ林…世界最大級のぶなの原生林が広がり、1993年に世界遺産に登録された青森県と秋田県の県境にある山地

以上が、中学地理の「日本の海流」のまとめとなります。

コメント