中学地理「関東地方」のまとめです。東京一極集中における問題のほか、工業、農業とおさえるべき点は多いです。それぞれの特徴をしっかりつかみ、習得していきましょう。それでは、中学地理の「関東地方」のまとめです。首都の東京を中心とした問題点、案外知られていない農業について確認したうえで解いてみましょう。

| ▼関東地方を極めよう! |

|---|

| 中学地理「関東地方の一問一答」 |

| 中学地理「関東地方の対策問題」 |

関東地方の概要

日本最大の関東平野を利根川が流れる。

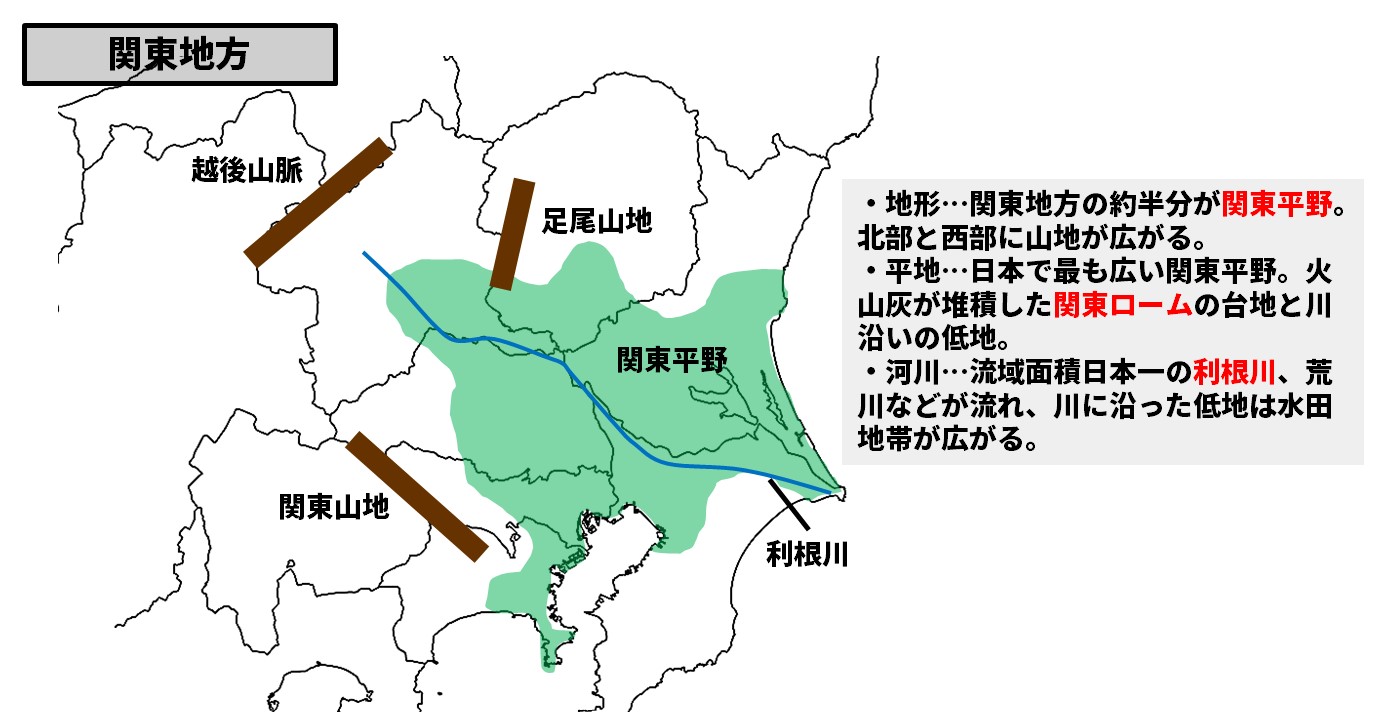

- 地形…関東地方の約半分が関東平野。北部と西部に山地が広がる。

- 平地…日本で最も広い関東平野。火山灰が堆積した関東ロームの台地と川沿いの低地。

- 河川…流域面積日本一の利根川、荒川などが流れ、川に沿った低地は水田地帯が広がる。

関東地方の気候

気候は、大部分が太平洋側の気候。冬はからっ風と呼ばれる北西の季節風の影響で乾燥し晴れた日が多い。都市部では気温が周辺より高くなるヒートアイランド現象が見られる。

関東地方の農業

東京周辺で近郊農業。周辺の高冷地では、高原野菜の抑制栽培。

関東地方の工業

工業は、日本の工業生産額の約3割を占める京浜工業地帯。東京湾岸部を中心に広がる機械工業の割合が高く、東京都には出版印刷業が集中。北関東工業地域は、機械工業が発達。埼玉・群馬・栃木・茨城に工業団地が点在。京浜工業地帯の全国の工業生産額に占める割合は近年低下。

北西山ろくの機業地帯

蚕をかって、まゆをとり (養蚕業)、このまゆから生糸をとり(製糸業)、その生糸を織って布にする(組織 物業= 機業)。製糸業はかつて付近に養蚕地帯をひかえた前橋・富岡(群馬県)や熊谷(埼玉県) に、絹織物業は足利(栃木県)、桐生・伊勢崎(群馬県) 秩父(埼玉県)、結城(茨城 県) 八王子(東京都)などに発達してきた。最近では、これにかわり、電機、自動車、金属、食料品などの工 業が発展している。

関東の人口

関東地方には人口が集中し、首都東京に機能が集まる。人口は、日本の人口の約1/3が関東地方で生活。郊外から多数の人が都市に通勤通学。郊外の多くの都市は昼間人口が少ない。

東京大都市圏

日本最大の都市圏。5つの政令都市があり、都市問題が深刻。首都東京は、国会議事堂、官庁などが中枢機能が集中。金融・建築・報道機関・出版社も多い。都市機能の分散化で、横浜みなとみらい21・幕張新都心・さいたま新都心を建設。都市問題を解決するため再開発の政策進んでいる。

武蔵野

埼玉県南部から東京都にかけて広がる台地。 関東ロームとよばれる火山灰の層があって水の便がわるく、飲み水にも苦労した。その後、玉川上水など多くの用水路がひかれ、開拓が進んだ。近くに大都市東京をひかえ、野菜・植木・草花作りがさかん。

世界と日本を結ぶ窓口

- 世界の窓口…成田国際空港・東京港・横浜港は、日本有数の貿易港。成田国際空港には外国人が多く訪れる。日本の中心の関東地方から全国に向かって高速道路鉄道が放射線状にのび、人や物の移動の中心となっている。

コメント